아주 가끔 오랜 세월이 흘러도 내 뇌리속에 각인되어 오랫동안 기억되거나 가끔 그 기억을 꿈으로 꾸는 경우가 있다.

내 경우에는 7살 무렵의 모내기를 따라갔다 겪고 본 것들이 바로 그랬는데 아마도 어린 내 머릿속에도 아주 깊이 남은 기억 이었나보다.

내가 어렸을 적 학교를 가기전에는 농번기마다, 학교를 다닐 때는 방학 때, 어머니는 동생의 손을 꼭 잡고 나는 치마자락을 움켜지게 하고는 머리에 커다란 짐 가방을 이고는 할아버지 댁으로 일손을 도우러 가곤 했었다.

그 당시에는 시골에 계신 부모님의 농번기 농사일을 돕는게 도시에 나와 사는 아들 며느리에게는 당연한 의무였고 그것이 곧 사람 구실로 여겨 지기도 했던 시대였던 것 같다. 지금 생각하면 7살, 6살 연년생 아들 둘을 데리고 머리에 무거운 짐을 이고 시외버스를 타고 입석으로 가는 그 길이 어머니에게 얼마나 고달팠을까 하는 생각이 든다. 그 때는 어머니들이 참 강인했던 시대였나 보다.

나와 동생은 가는 길이 힘들던 말던 시골에 도착하면 도시에서는 자주 볼 수 없던 것들을 많이 볼 수 있어 그저 좋았다.

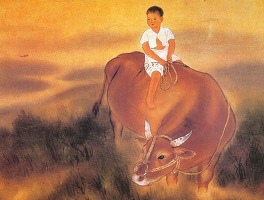

시골집에 들어서면 바로 만나는 강아지, 뒤뜰의 닭장의 닭들, 가끔 묵직한 똥을 길 가운데 중앙분리대처럼 처덕처덕 뿌리며 지나가던 소, 길을 걸으면 길가로 날아오르던 메뚜기들, 가끔 산에서 마주치던 노루, 차가운 물이 졸졸 내려오는 계곡의 돌을 들추면 재빠르게 달아나던 가재 등등, 모든 것이 어린 우리들에게는 새롭고 모험으로 가득 찬 세상이 할아버지, 할머니가 계신 시골 집이었다.

이미지 출처 : pixabay 무료 이미지

도시에서는 늘 멀끔하던 얼굴이 시골에만 오면 늘 콧물을 흘리며 시골에 있는 몇 살 위 형들이나 아직 어린 아지아(삼촌)들 뒤를 따라서 산과 들을 타며 얼굴이 시커멓게 되어 해가 질 때까지 뛰어 놀았으니 말이다.

거기에다 덤으로 나의 시골은 여우에 도깨비 불에 뱀인간이 예사로 이야기되는 수 많은 신비를 간직한 곳이기도 했다.

[My Story & ETC] - 두개의 달과 도깨비 불, 그리고 자갈 뿌리는 여우, 어린 날의 환상에 대하여

이렇게 어린 시절의 나의 시선에는 신비 하기만 했던 이곳의 기억 중에 앞서 말한 오랫동안 내 뇌리에 남아 있는 추억이 있다. 바로 모내기 날의 보았던 풍경이다.

할아버지가 모내기를 하던 날, 아마도 휴일이었나 보다. 미리 올라와 있던 나와 어머니 외에도 아버지도 늦은 밤 커다란 트럭을 몰고 오셨고, 외지에 나간 삼촌도 버스를 타고 와 밤 늦게 자갈길을 걸어 올라왔다. 아직 학생이던 다른 두 삼촌들도 아침부터 일치감치 장화와 수건을 챙기고 있었다.

마을의 집 뒤에 있는 지역이다 보니 뒤엣골, 뒹골이라고 부르는 곳에 모내기를 하기위해 가족들이 총 출동 했다, 동성 동본 촌이다 보니 큰 할아버지네부터 할아버지 6형제 내외가 모두 뒹골의 물이 가득 찬 논두렁에 앉아 두런두런 이야기를 나누고 있었다. 그 땐 잘 몰랐지만 이런 게 두레라고 하는 농촌의 공동 노동의 모습이었나 보다.

20여명 쯤 되는 많은 인원이 한꺼번에 한 줄로 쭈욱 늘어서고 못줄을 삼촌들이 잡고 모를 심기 시작 하면 1, 2시간 이면 흙탕물 뿐이던 논 하나에 고르게 푸릇푸릇한 모가 질서 정연하게 심겨졌다.

이렇게 모가 순식간에 심겨져 논을 메워 가는 걸 신기하게 바라보다 우리 형제는이내 흥미를 잃고 모를 심지 않은 논에 들어가 올챙이나 개구리를 잡거나 무서운 줄도 모르고 할아버지가 잡아준 거머리들이 핏물과 흙탕물이 섞인 고무신 안에서 꿈틀거리는 걸 나무가지로 찔러보거나 하면서 그 주변에서 뛰어 놀았었다.

점심 시간이 되기전에 어머니와 할머니는 새참 쟁반을 겹쳐서 머리에 이고 오셨는데 이 새참이 도착하면 모두 근처의 나무 그늘에 둘러 앉아서 쌀밥에 총각김치, 그리고 된장과 멸치 뿐인 새참을 맛있게 먹었고 할아버지들은 막걸리를 한 사발씩 부어서 나누어 마시며 노동의 고단함을 씻어냈다.

근처의 아무 나무에서 나무가지를 꺽어 개울에 적당히 휘적휘적 씻어 이를 젓가락 삼아서 밥을 먹었는데 내 기억에 아직도 이때의 이 단출한 새참만큼 맛있었던 밥을 이후에도 먹어본 기억이 없는듯 하다.

오전에 새참 한번, 한참 후 점심에는 떡을 이고 오셨고 모두들 흰떡위에 김치를 얹어 먹었다. 이렇게 식사를 마치고 나면 할머니와 어머니는 남은 음식 쟁반들을 주섬주섬 챙겨서 마지막 새참을 준비하러 집으로 돌아가셨고 어른 들은 큰 할아버지 선창으로 잘 알아듣기 힘든 노래를 부르며 여전히 누런 논을 푸릇푸릇한 모로 메워 간다. 삼촌들은 지겨워 하면서도 못줄을 연신 옮기는데 충실했다.

실컷 뛰어 놀은 우리 형제는 나무 그늘 돗자리 밑에서 꾸벅꾸벅 졸다가 잠이 깨면 가까운 계곡에서 가재를 잡고 놀기도 하고 물속에 첨벙 뛰어들어 물놀이를 하기도 했다. 나중에는 그것도 질려서 나무 그늘에 앉아 있다. 동생이 잠이 들자 나는 좀 더 멀리 까지 모험을 해 보기로 했던 것 같다.

모내기를 하는 어른들이 조그만 인형처럼 멀리 보이는 곳 까지 걸어온 나는 작은 나무가지로 풀들을 헤치며 뒹골에서 집으로 가는 길을 걸어갔는데 마치 노란 벽돌길을 따라 걸어가는 도로시처럼 길가에 허수아비를 만나고 저 숲 속 어딘가 나무꾼이 있을 거라고 상상하기도 했던 것 같다.

그런데 그렇게 씩씩하게 걸어가던 길의 약간 앞쪽 한복판을 무엇인가 번쩍, "쉭" 소리를 내며 아주 빠르게 지나갔다. 나는 당시에 아주 어렸지만 그것이 무엇이었는지 바로 알 수 있었는데 그것은 제법 커다란 구렁이였다. 이미 이 뱀은 어디론가 사라져 버렸지만 나는 마치 얼어붙은 것 처럼 꼼짝도 할 수 없이 굳어져 한참을 가만히 서있었다. 신비로운 숲으로 여겼던 길 양 옆의 풀숲은 이젠 뱀이 튀어 나올까 의심스러운 곳이 되어버렸고 이 길을 걸어가면 아까의 그 뱀이 숨어있다 내 발을 물고 늘어질지도 모른다는 상상을 하며 꼼짝도 하지 못했나 보다.

어느덧 해는 뉘엿뉘엿 기울고 온 세상이 붉고, 땅거미 지는 길의 끝에서 머리에 마지막 새참을 이고 어머니가 저 멀리서 걸어오는 걸 발견 하고서야 나는 간신이 굳어진 몸이 풀려나 어머니에게 달려갔던 것 같다.

누런 황토물만 있던 아직 빈 논에는 붉은 해가 내려왔고 저 멀리 산 위는 환상적인 타는 듯한 노을이 졌다. 멀리서도 한 눈에 어머니라고 알 수 있는 마치 챙이 커다란 모자를 쓴 듯한 실루엣으로 새참 쟁반을 이고 논두렁길을 조심조심 걸어오던 그 모습, 내게는 마치 그 순간을 사진을 찍은 듯 아직도 머리속에 생생하게 이미지 화 되어 남아있다.

달려간 나는 조잘조잘 뱀을 본 상황을 열심히 이야기 했지만 벌써 네번째 참 쟁반을 이고 오느라 지친 어머니는 그저 "응, 응, 그랬어?" 만 되풀이 할 뿐 내 이야기를 들어 주지 않았다. 조금이라도 더 모를 심으려 바삐 손을 놀리던 할아버지도 마지막 참이 온 걸 보자 힐끗 붉게 물든 하늘을 한번 보고는 "오늘은 시마이 합시더" 라고는 먼저 휘적휘적 논을 나와 할머니의 참 바구니에서 막걸리 주전자를 찾아 주둥이를 입에 대고 벌컥벌컥 넘기셨다.

주변이 깜깜해져 가는데 기름타는 냄새와 함께 호롱불이 켜지고 모두들 시장기를 밤참으로 달래고는 어둑어둑 해지는 논길을 모두 두런두런 이야기를 나누며 흩어져 갔다.